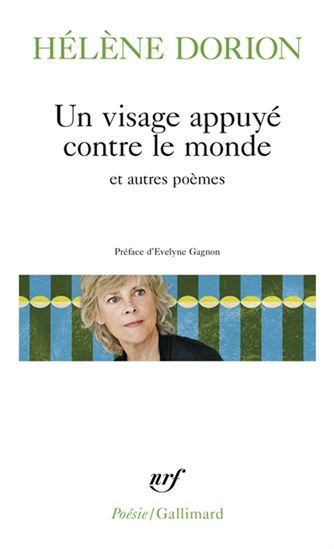

Hélène Dorion est née en 1958. Elle est une jeune trentenaire lorsqu’elle fait paraître en 1990 un sixième recueil de poésie. Ouvrant le présent volume, Un visage appuyé contre le monde est alors une production du Noroît et de la maison française Le Dé bleu, maison où l’année précédente elle a publié son cinquième ouvrage. D’autres échanges fructueux avec la France marqueront le parcours littéraire de l’autrice et contribueront à en assurer le rayonnement.

Un saut dans le temps avec Sans bord, sans bout du monde (1995) permet de constater que l’écrivaine approfondit son art et en accroît la portée. Ses premières œuvres et surtout Un visage appuyé contre le monde faisaient montre déjà de son talent. Or, un talent qui fructifie dans un esprit fertile, si l’étude, la méditation et la passion de vivre l’alimentent, s’il croît véritablement dans et par l’écriture, un tel talent peut au fil du temps se métamorphoser en quelque chose de plus que le simple talent — l’artiste développant une aptitude à élever la parole poétique au point extrême où le sentiment et la pensée en viennent dans un même élan à saisir d’importants fragments de la réalité, des bribes de son intangible évanescence, une parcelle de son infinie présence.

Les murs de la grotte, troisième partie du volume, vient trois ans plus tard élargir considérablement l’infernal royaume sur lequel s’accomplit l’écriture de la poète. Infernal royaume en ce sens où la poète étend désormais au-delà des limites les plus lointaines le champ de ses explorations. Et ce qu’elle observe alors, en reculant dans le temps à la manière d’une anthropologue ou d’une historienne, montre une humanité en proie à des désarrois et des désillusions qui depuis le commencement du monde la terrassent, alors que des joies toutefois, notamment celles de l’amour et celles qu’offre de la nature, rivières, splendeurs des chants d’oiseaux, beautés des fleurs, parviennent ici et là, au milieu des ruines et des désastres, à donner quelques raisons d’espérer, incitent à aller de l’avant.

Malgré le désordre un monde, on ne voit chez Hélène Dorion nul défaitisme dont la poésie, la spiritualité et la pensée ne puissent venir à bout ; une quête inlassablement est poursuivie, bien que son échec point toujours à l’horizon. Pour elle, le ciel est vide. Mais, partant de ce grand vide, il est possible dans un geste de pure transcendance de parvenir à une sorte de plénitude dans l’ici et le maintenant de notre existence terrestre. L’atteinte d’une immanence pleine est poursuivie là même où le vide semble contraindre l’être au désespoir. On peut parler ici de sacré, alors que les hommes ravissent la parole aux dieux auxquels, ventriloques, ils avaient eux-mêmes donné jadis la parole. La poésie, langage des dieux, se substituant à leur silence.

Puis, au tout début du siècle, en 2000, la poète fait paraître un petit ouvrage étonnant. Une vingtaine de courts poèmes lui suffisent avec Fenêtres du temps pour accomplir un nouveau tour de force. Elle nous transporte en Allemagne, aux heures d’aujourd’hui et d’hier. La poète manifeste sa présence dans le haut lieu de culture et de déréliction qu’est et que fut Berlin. Son « je » à la fois personnel et impersonnel est inclusif. La pensée s’incarne dans le monde concret des êtres et des choses. Le poète esquisse des scènes de vie, et de mort aussi. Son propos a trait au monde réel, à de sombres pages de l’histoire. L’éthique, le politique la préoccupe de plus en plus.

Alors que dans les trois autres ouvrages du livre, l’usage du « je » se caractérisait par une relative parcimonie, et qu’à l’exception du père auquel sont consacrés quelques poèmes, un « tu » ne correspondait qu’à une silhouette, certes étreinte aux jeux souvent douloureux de l’amour ; alors que l’autre n’avait de nom que « quelqu’un », et apparaissait par conséquent moins comme une personne à part entière qu’en tant que personnage esquissé, voici qu’en ces quelques poèmes paraissent dûment nommés un Normand, une Monique, un Pierre, une autrice, Christa T., ainsi que des poètes, des musiciens et d’autres artistes. Hélène Dorion propose des microrécits, ancrés dans une réalité historique. Le spectre de la Seconde Guerre mondiale plane sur ces poèmes. Et cela est animé, très vivant. Comble de poésie, le poème atteint des degrés d’élévation de plus en plus impressionnants.

De tous les titres imaginés par l’écrivaine Un visage appuyé contre le monde est certainement l’un des plus beaux. Déjà, il donne la mesure, dit l’amplitude du regard que la poète posera sur le monde, et non uniquement sur elle-même. Car si l’intime est toujours exploré par la poète, cet intime accueille l’autre, les autres plus que jamais. Nous ne sommes pas seules … est l’intitulé d’un livre contenant la correspondance que la poète a entretenu avec Carol Bernier, une artiste-peintre. La poète dans ce recueil n’est pas seule.

On constate que le « je » apparaît rarement dans les recueils de la poète, que le « nous » semble plus fréquemment employé, c’est du moins le cas dans le présent volume. Lorsque l’écrivaine emploie le « je », ce pronom d’une certaine manière englobe, on l’aura compris, l’humanité tout entière. Avec cette poète, nous ne sommes vraiment pas seuls.

Certes, la jeune femme qui signe Un visage appuyé contre le monde parle en son nom personnel. Ses incursions dans le monde de la pensée et le regard quelle posera bientôt avec une acuité accrue sur les tragédies humaines n’ont pas encore pris la place qu’ils prendront dans les recueils subséquents. Pour l’heure, la poète semble en découdre principalement avec les aléas de l’amour. Elle passe de la joie à l’abattement. Dans sa parole les deux s’entremêlent, et elle recourt à l’occasion à la figure du paradoxe. Ainsi, dès le premier poème, évoquant son retrait du monde, elle se dit « assez seule pour ne jamais cesser d’être seule. »

Une densité du verbe est au cœur de ses poèmes. Chez elle n’apparaît aucun verbiage, jamais nous ne prenons la poète en flagrant délit de maniérisme, de facilités, de spécieux artifices, de facéties langagières, d’outrances en matière de style. La poète opte pour la sobriété. Sa nature méditative et réfléchie paraît l’y incliner. Sa langue est épurée, sans que la poète pour autant ne paraisse profondément absorbée par des soucis d’ordre uniquement esthétique. Elle atteint assurément l’expression la plus juste, mais il semble que ce soit en poursuivant d’autres objectifs. Dire qu’elle tente de vivre poétiquement serait insuffisant et sans doute réducteur. Le poème chez elle assurément est un mode d’existence, mais il est aussi le moyen qu’elle privilégie pour parvenir à cela que quelques années plus tard, dans Les murs de la grotte, elle identifiera comme étant « cette ombre qui pointe / vers d’autres lumières ». Certes, Hélène Dorion écrit des poèmes. Mais il y a plus. Ainsi que le préconisait Feuerbach, et dans son cas à elle en faisant acte de poésie, elle s’accomplit elle-même en tant qu’être humain et contribue ainsi en quelque sorte à faire et à refaire le monde dans lequel nous vivons. « Zu tun und dabei getan zu werden. » En français : « Faire et en faisant se faire. » Je ne dis pas que la réussite formelle est ici secondaire. Elle est incontestable. Elle s’inscrit cependant dans une démarche beaucoup plus considérable.

On pourrait s’attendre à ce qu’un ouvrage réunissant plusieurs livres, rédigés en l’espace d’une décennie comme c’est le cas ici, ait un caractère hétérogène, qu’il aille plus ou moins dans tous les sens, traitant de thèmes différents, explorant des approches d’écriture diversifiées, adoptant d’un livre à l’autre des esthétiques en rupture les unes avec les autres. Des auteurs qui se cherchent tâtonnent parfois longtemps avant de trouver leur voix. Certains s’étourdissent ou prennent simplement plaisir à sauter du coq à l’âne, souhaitant ne jamais produire un même livre. Avec Hélène Dorion, qui tout de même sait varier ses discours, nous avons affaire plutôt à une écrivaine qui a de la suite dans les idées. De livre en livre, les quatre ouvrages contenus ici permettent de le constater, elle élabore une œuvre dont la logique est celle du vivant, du mouvement, de l’aller vers l’avant et je dirais même de l’ascension. Même si Héraclite qu’elle cite écrit « La route, montante descendante / Une et même » et bien que les poèmes qu’elle écrit témoignent d’avancées autant que de régressions, d’ouvertures autant que d’impasses, successions d’ombres et de lumières, ce qui est à l’œuvre chez elle correspond à une marche ascendante.

Dans les pages de ce volume, revient fréquemment la métaphore du chemin, récurrente au point de se tourner en allégorie. Ce chemin devient chemin de Babel. Et l’on ne s’étonne pas de voir bientôt surgir çà et là l’idée d’une tour. La tour s’élève haut dans un ciel qui cependant est vide : « sans croix ». Tout se passe comme si une idée fixe hantait la poète. Elle a beau constater que le ciel est vide, elle persiste tout de même à trouver grâce à son vide, quitte à l’inventer, une manière de substitut à la figure absente de Dieu.

Venue du plus profond de la grotte, ayant remonté le cours de l’histoire, frayé avec les ombres, elle est bientôt habitée par un feu qui brûle en elle, c’est-à-dire en l’humanité : « Nulle peur, désormais / chaque feu se dresse comme une tour / un fil nous frayant le passage. » Mais ne brûlons pas les étapes, n’anticipons pas. Je viens de faire un saut qui nous éloigne considérablement du premier recueil. Ces vers que je citais apparaissent à la fin des Murs de la grotte et sont donc écrits ou publiés huit ans après le recueil ouvrant le volume. Or ce lien que j’établis entre le chemin et la tour témoigne de la cohésion des visées de la poète, de la cohérence de sa démarche poétique, du fait qu’il s’agit bien avec elle d’une entreprise d’ordre métaphysique se développant de livre en livre.

Le vide ici est lui aussi un thème récurrent. Le vide est un état dans lequel il arrive à la poète de se retrouver, à la suite, par exemple, du départ d’un être cher ou au plus fort de son absence. Souvent, le vide correspond à un constat généralisé, constat la conduisant à une forme de nihilisme que tout cependant dans son travail finit par nier ou rectifier. Si le ciel est vide, elle le remplit néanmoins d’espoir. Elle exprime la volonté d’atteindre ce que dans les dernières pages des Murs de la grotte elle appelle « un jardin divin ».

Jardin divin. A-t-on ici droit à un paradoxe ? Pas le moindrement. J’ai esquissé plus haut la posture philosophique consistant chez la poète à réunir en une seule unité immanence et transcendance. Il m’apparaît que ce jardin divin accomplit cette sorte de miracle. Il ne se situe pas dans l’au-delà, mais bel et bien ici même, parmi nous : « Soudain une feuille prend figure d’oiseau / de paysage, d’insecte, ainsi toute chose / à l’intérieur d’elle-même, pure faculté / d’habiter un jardin divin / ou touché par le divin. »

Pour en revenir au vide, on ne s’étonne pas de le voir bientôt métamorphosé en une manière de plein, comme tant de chemins qui dans l’œuvre ne s’ouvrent sur rien, mais qui à la fin conduisent à des retrouvailles avec la lumière des commencements. Il faut avec la poésie d’Hélène Dorion être sensible à ce qui ultimement s’y accorde, malgré la tension où s’opposent les contraires, tension exprimée ici par l’oxymore décrivant le « chaos parfait du monde ».

Notre tâche est sans poids

quelques jours nous sont donnés

—quelques jours seulement —

pour qu’en nous s’accordent ciel et terre.

On aura compris qu’il est possible d’aborder les quatre recueils de ce livre comme s’ils appartenaient tous au même ouvrage. L’attention au temps, aux commencements, au chemin, à la marche apparaît dès les premières pages d’Un visage appuyé contre le monde. Je l’ai dit et le répète, la poète très tôt s’est mise en marche et elle n’aura de cesse de porter un regard aiguisé sur les choses du monde, tant physique (avec ses rivières, ses arbres et ses forêts), tant politique (avec ses guerres et ses horreurs), ainsi que spirituel comme en témoignent les aspirations de la poète à la lumière.

La constance est ici remarquable, celle du propos gagnant toujours en sagacité, celle de l’expression dont il conviendrait de vanter la simplicité. On lit sous sa plume : « quel est ce trouble / qui commence avec les mots / les plus communs parmi ceux que j’écris ». Voilà qui est dit, et par la poète elle-même : elle n’écrit pas dans les nuages, ne laisse pas tomber de très haut des mots savants sur ses lecteurs. Ce sont les mots de tous les jours. Et pourtant, et c’est là quelque chose de remarquable, usant d’un lexique des plus ordinaires, elle parvient à communiquer des idées qui n’ont franchement rien de banal. Pour exprimer des pensées complexes, lui suffisent des formes simples. Sa parole tendue à l’extrême est habilement retenue, jamais n’outrepasse-t-elle sa pensée. Parole juste, ajustée au sentiment et à l’idée, faite sur mesure. En cela, il est possible de ranger du côté des classiques une telle écriture ; encore peut-on le faire à la condition de ne pas réduire la poésie d’Hélène Dorion à sa seule perfection. Et c’est sans doute ce qui fait la grandeur de son œuvre, à savoir qu’au-delà d’une maestria, une véritable aventure spirituelle et philosophique s’accomplit au cœur de ses ouvrages. Cela que nous appelons substance se trouve au rendez-vous.

J’extrais ce qui suit de la première partie du livre. On y découvrira ce qui est plus qu’un thème, mais bien plutôt une volonté de se mettre en marche, et l’amorce ainsi que la poursuite d’une quête. « J’aurais voulu traverser nos obscurités, me délivrer de l’achèvement, aller plus loin que cette seconde qui me voit trembler. Rien qui puisse empêcher la blessure de s’enfoncer. À travers nous, quelque chose va vers la douleur. On sait que s’entassent nos pertes, et que vivre, c’est rester là, privé d’appui. On sait. Pourtant on cherche encore : amour, lumière, consolation. Et parfois je cherche ce qui est là, à mes côtés, — lueur qui est déjà la clarté. On ne sait pas. »

Du tout dernier poème d’Un visage appuyé contre le monde, j’extrais enfin les mots suivants. « Nous n’avons nulle part où aller et c’est là notre route, l’instant de clarté qui nous accueille. »

Je disais que la poète a de la suite dans les idées. Le deuxième recueil s’intitule Sans bord, sans bout du monde. Dès les premiers poèmes, on reprend là où on l’avait laissée la route que l’on vient tout juste de quitter. On lit : « Nulle part où aller, sinon vers cet amour / d’où nous venons. »

Le titre fait part d’un nihilisme radical, que viendra cependant tempérer peu à peu le reste du recueil. S’il est un mot qui souvent revient dans les poèmes d’Hélène Dorion du début à la fin de ce fort volume, c’est bien le mot « faille ». Il réfère au manque, à l’absence, à la ruine de l’être, à son inadéquate présence au monde, aux manquements pourrait-on dire intrinsèques de l’être, à ses faiblesses, à ses errements. À ses faux pas sur la route. La poète ne fait pas son mea culpa. Jetant néanmoins un large regard sur la condition humaine, elle dresse un constat d’échec. Elle identifie nos difficultés d’être, nos soifs jamais étanchées d’amour et surtout un immense chaos. Elle appelle de tous ses vœux un ordre plus grand, qui encore une fois ne tombera pas du ciel, mais que le ciel dans son immensité symbolise, et ce, dans un mouvement d’accordailles avec la Terre et les forces qui y sont à l’œuvre, forces souvent désœuvrées, d’où le nihilisme. De cela qu’elle nomme faille surgira cependant l’éclaircie, et le vide alors regorgera de sens. Ainsi est-il parfois possible d’habiter la Terre, poétiquement pourrions-nous dire. En fait, rarement nihilisme n’aura connu d’issue plus positive. Alors qu’on part et ne débouche sur rien (« nulle part où aller et c’est là notre route ») malgré le vide et l’absence, la poète poursuit sa quête, sa pensée se déploie. La vie en elle, grâce à ce qu’elle appelle le poème, par-delà toutes failles lui fait découvrir en elle-même, au fond de sa grotte, la lumière qui selon elle se situe dans le commencement de toutes choses.

Vient le jour où il n’y a pas de plus grand jour.

Le jour où nous pouvons aller de l’autre côté

de la faille avancer

dans le noir

trouver une éclaircie.

Qu’on ouvre ce livre au hasard, partout s’y trouve matière à réflexion, occasion de savourer les fruits les plus exquis du génie poétique. Ce qui est en amont trouve en aval de plus fines ramifications et inversement, tout se répond, se fait écho ; la pensée se raffine, des contradictions sont soulevées, imposées par l’existence, par l’expérience. La poète déclare que « Chaque vie s’élève / dans une poussée sans fin / sans rien à rejoindre. » Elle insiste : tout est affaire de mouvement, la roue de la vie tourne, l’histoire commencée il y a des milliards d’années se poursuit sous de nouvelles formes. Cependant, si rien n’est à rejoindre, si « la roue ne tourne que sur elle-même » (et l’être humain alors se compare à un petit rongeur enfermé dans sa cage), un « jardin divin » est suspendu au loin dans le temps et les marcheurs finissent par l’atteindre. C’est du moins le vœu animant la poète qui malgré les déconvenues continue de poursuivre sa route. Puis, un jour, « Quelqu’un vient / nous prend la main, nous force / à nous relever, à emprunter une autre voie / que celle du vide. »

Je n’ai glissé aucun mot sur la rigueur de la composition de ces recueils. Je n’osais réduire un peu plus tôt leur qualité à la justesse de l’écriture. Encore une fois, je me bornerai à mentionner que s’ajoute à cette qualité d’écriture celle d’une architecture solide et toutefois discrète. La composition de ces recueils est remarquable. Une étude poussée montrerait la subtilité des intitulés de chacune des suites, les liens étroits qu’ils entretiennent avec le propos et, dans chacune de ces suites, la présence d’une savante inventivité veillant à ce que les poèmes adoptent des formes variées, bien que conservant toujours leur unité de ton et adoptant un registre littéraire de haute tenue, sans rien présenter toutefois qui soit de l’ordre de l’éloquence. Pas de luxuriance ici. Les fleurs conservent leur aspect naturel. Je parle des fleurs de rhétorique et du naturel de l’expression, mais tel qu’il se peut présenter chez un ou une poète en possession de tous ses moyens.

On ouvre au hasard, c’est pour tomber sur des perles. L’amour, par exemple, donne lieu chez Hélène Dorion à des poèmes qui sont de toute beauté.

Comment puis-je traverser

chaque heure sans que tu sois

près de moi, sans que ton âme

porte plus loin la mienne

dans cet amour, comment

puis-je être liée à des heures

qui ne viennent pas de ta main

ou ne m’y ramènent pas ?

Il y a « quelqu’un » dans les poèmes de ce deuxième recueil à qui s’adresse la poète. Une histoire est livrée par bribes. Mais la poète demeure quelque peu secrète. Elle ne raconte pas. Elle se borne à évoquer. Au lecteur de découvrir en lui-même des échos de cette histoire d’absence et de présence amoureuse.

Avec le troisième recueil, la poète se fait historienne, elle remonte le cours de l’histoire, revient à l’âge des cavernes, découvre le premier homme et la première femme. Elle ne s’embourbe pas dans un récit qui prétendrait restituer au plus près le monde de la préhistoire. Elle ne rédige pas un roman, surtout pas un roman qui chercherait à représenter de manière réaliste les époques les plus reculées de l’aventure humaine. Non, le poème demeure poème. C’est par fines touches que procède l’écrivaine.

Elle a maintenant atteint une exceptionnelle maturité. Son art s’en ressent. Ses propos gagnent de plus en plus en solidité, je dirais même en autorité. Elle marche toujours, et à sa suite nous mettons les pas dans ses traces, alors qu’elle remonte aux origines du monde. Elle consolide sa propre démarche, laquelle, je le répète, a trait à une quête. Jetant un regard sur l’immensité de la vie, elle entreprend une cosmogonie. Des étoiles proviennent les poussières que nous sommes. Il convient d’interroger les voûtes de la grotte autant que la voûte céleste. La poète a déjà levé les yeux au ciel, l’a interrogé, a constaté qu’il est vide. Selon elle, aucun dieu ne préside à l’ordonnance du ciel et de la Terre. Dans la grotte cependant des dessins lui révèlent que depuis l’aube, depuis l’enfance, d’autres hommes, d’autres femmes ont vécu, pensé, questionné l’univers et ses mystères. Elle constate que « le fragile miracle de l’origine / chaque fois recommence. » Ce recommencement nourrit en elle l’idée du cercle, à savoir que tout semble se répéter, recommencer chaque fois. Elle évoque « l’immuable rotation du monde ». La figure du cercle est partout présente dans ses poèmes. Le voyage entrepris par celle qui très tôt s’est mise en marche la « ramène à l’aube. » Un Georges Poulet aurait fait son miel de toutes les métamorphoses que subit le cercle dans les poèmes d’Hélène Dorion : « Jours et nuits tournent sur eux-mêmes / dans la rondeur des origines ».

La poète néanmoins apporte une nuance, il s’agit moins d’un cercle que d’une « spirale étoilée ». On ne peut s’empêcher de penser à nouveau à ce chemin de Babel, il conduit, pourrait-on croire, à cette tour de feu qui s’élève dans le ciel. Les murs de la grotte finissent par s’ouvrir sur un ciel qui, je le répète, bien que déclaré vide devient un miroir dans lequel il est possible de lire notre réalité et nos aspirations. Le mot « vain » souvent a été employé. Il n’en demeure pas moins que quelque chose aura eu lieu : « Si maintenant je lève les yeux / et veille, tels ces blessés qui fléchissent / au portail des étoiles, si je lève les yeux / peut-être approcherai-je aussi / de cette destinée, légère ascension / dans l’espace désolé. » Ainsi la poète parvient-elle à célébrer les « Noces de l’absolu et du passager ». Au sein du chaos un accord enfin s’accomplit.

La quatrième section du volume s’intitule Fenêtres du temps. Hölderlin, Goethe et Rilke entre autres apparaissent dans l’un des très beaux poèmes composant cette courte suite. Hélène Dorion se situe dans la filiation de ces poètes. Elle est leur digne héritière. Étaient également présents dans le recueil précédent les philosophes qui ont le plus marqué notre histoire, Platon, Héraclite et compagnie. L’écriture et la pensée de la poète s’abreuvent également à leur source, alors que des écrivains et des écrivaines du temps présent sont eux aussi conviés, prenant place la plupart du temps dans les exergues.

Un sentiment d’étrangeté nous habite alors que nous lisons les poèmes quelque peu énigmatiques de ce dernier livre, dont certains s’apparentent au surréalisme, du moins dans la mesure où l’atmosphère qui s’en dégage a quelque chose d’onirique. La maturité incontestable dont faisait montre surtout le précédent recueil donne ici à la poète l’occasion de s’investir dans un nouveau registre. Elle nous propose des scènes. Elle voit un éléphant en liberté dans les rues de Berlin. Un type l’enjoint à manger de la viande. Dans une « scène / mille fois rêvée », elle (mais s’agit-il d’un personnage ?) monte sur une scène et se met à crier. Cela nous interpelle, nous séduit. Et alors que la Shoah est présente en toile de fond, la beauté de l’expression et la profondeur du propos sont à nouveau présentes.

MÜNCHEN

Est-ce par la douleur seule

que l’on apprend la bonté

ce visage, sur le visage de l’autre

qui s’y penche et le recueille

lentement l’éloigne

de toute ombre qui gît

dans le froid de l’âme.

Bonjour, mon ami Daniel,

Quel ouvrage! C’est l’un de mes livres de chevet.

Au plaisir, à la prochaine.

Robert Leduc

J’aimeJ’aime

Ah ! Robert. Bon choix pour un livre de chevet. Bon choix tout court.

J’aimeJ’aime