Un album, voilà ce que c’est, un recueillement de mots et d’images, un espace où le souvenir revient comme la marée, comme ses chants lancinants dans les oreilles, le corps tout entier bercé encore par le mouvement de la vague au moment où il plonge enfin dans le sommeil. Après tant de rivages, tant de plages, surtout celles de l’enfance, au soir de sa vie, au moment où sous ses paupières closes s’anime à nouveau le mouvement des vagues, le poète hanté par l’océan nous offre les pages de son album.

Tout personnel que soit cet album, intime, voire familial, son caractère est tel que pour peu nous pourrions croire y retrouver notre propre enfance, notre adolescence, ainsi que certains moments de notre vie amoureuse. Car malgré toutes les différences qui peuvent exister entre ce que raconte le poète et ce que ses lecteurs et lectrices ont vécu de leur côté, quelque chose de commun y est inscrit ; le miroir de la mer composé par le poète réfléchit leurs propres histoires personnelles.

Cet album est pour une large part un véritable hors-d’œuvre. Moins parce qu’on le dégusterait avant un mets plus substantiel, disons au moment d’un apéritif intellectuel, que parce que justement il est extrait d’une œuvre antérieure, cet Album de plages étant fait de pièces en saillie, détachées d’un ouvrage publié il y a une quinzaine d’années intitulé Le livre des plages. Hors-d’œuvre aussi, je le répète, parce que bien entendu les choix de l’auteur s’avèrent tout à fait savoureux. Pour cet album, il a prélevé seize titres du livre antérieur. On compte dans le nouvel opus six textes de prose et dix poèmes. Je reviendrai à ces écrits, mais, d’abord, un mot pour souligner le travail de la photographe.

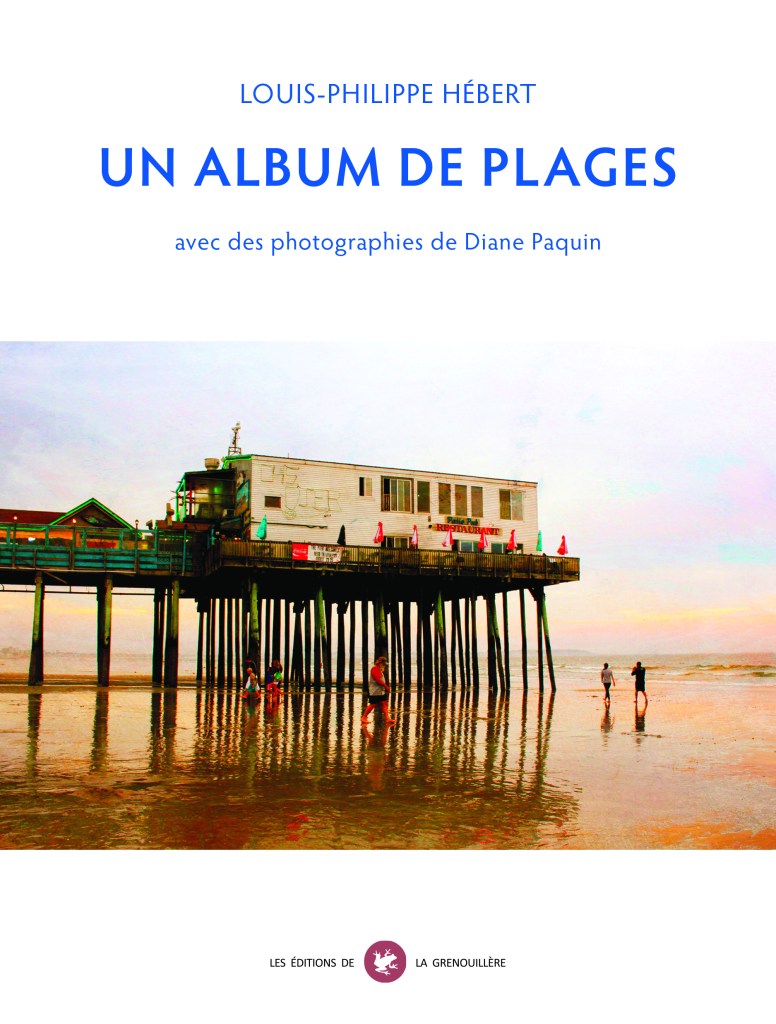

Diane Paquin rend à merveille le décor, que dis-je, les paysages maritimes à travers lesquels se déploie l’imaginaire du poète. Notre plaisir de lecture est grandement tributaire de ses photographies. Elles font rêver. Accompagnatrices, à l’égal des mots du poète, elles ressuscitent le passé des plages d’hier. Grâce à la contribution de la photographe, l’album est ici un livre d’art. Faisant l’objet d’un soin attentif en ce qui a trait à la mise en page, les textes dont la qualité intrinsèque est remarquable reçoivent pour leur part un traitement de faveur. Dans cet album où les photographies sont mises en valeur, ils le sont tout autant. Quel bonheur de les voir se déployer sur la page, ils respirent. Pour peu, les goélands de l’imaginaire pourraient voler entre les lignes et dans les marges du texte. Enfin ! Le blanc joue pleinement son rôle d’écrin ; nulle opacité compacte, mais une légère transparence ; la brise marine emporte les mots. Seize textes, libres et se laissant saisir en toute liberté. La page complaisante à leur égard est ainsi propice à la rêverie.

Je disais « hors-d’œuvre » en référence à la pièce maîtresse d’où ces textes sont extraits. Il faut rappeler que Le livre des plages est sans conteste l’une des œuvres poétiques majeures de Louis-Philippe Hébert. Ce volumineux recueil a été primé tout comme l’ont étéVieillir et Marie Réparatrice. À sa sortie, la critique en a dit le plus grand bien. Et ce qu’elle en a dit dans une certaine mesure vaut également pour l’album, quoique ce dernier ne donne qu’un aperçu fragmentaire du livre, lequel contient quatre-vingt-dix textes, dont certains, souvent amples, abordent des thématiques que l’album ne fait qu’effleurer, je songe entre autres aux émois sexuels que connaissent l’enfant, l’adolescent et même l’homme d’âge mûr — sans doute, des alter ego du poète.

À la parution du recueil, Claudia Larochelle écrivait : « Le livre des plages sent l’enfance, le sel de la mer, les châteaux de sable, le coconut de la crème Hawaïen Tropic, le petit bikini mouillé ». Elle mentionnait que le recueil avait valu à son auteur l’attribution du Grand Prix Québecor du Festival international de la poésie de Trois-Rivières. Pour sa part, Claudiane Laroche soulignait « la simplicité des images, laissées par les souvenirs persistants du poète. » Elle évoquait « les rires de l’enfance, les désirs nostalgiques de l’adulte ». Elle mentionnait la « joie gamine » du poète, le caractère ludique de sa poésie, sa « simplicité étonnante ». Surtout, elle observait que le recueil ne restituait pas que les souvenirs de son auteur, mais également les nôtres. Comme si « cet espace universel » qu’est la plage laissait chez tout un chacun des traces similaires, des marques comparables. C’est dire qu’il y a quelque chose d’universel dans les remémorations du poète. Jean-François Crépeau le constate également. Dans un poème qui ne figure pas dans l’album, il voit un tableau émouvant (Hébert excelle dans l’art de la poésie narrative). Le critique revoit une page d’histoire grâce à un poème où il est question de la guerre. Ce poème le conduit dans une boîte pleine de clichés d’époque représentant ses parents. Crépeau écrit : « Maintenant, je sais où puiser les mots et les images pour illustrer tous ces pans d’enfance. »

On ne peut passer sous silence de telles remarques. Elles mettent en évidence le caractère « parlant », « parlant à tous », universel, disions-nous, des écrits du poète. Autre phénomène lui-même significatif, il existe une étroite relation entre les discours que de part et d’autre nous tiennent la poésie et la photographie, lesquelles, dans le cas de l’Album de plage, se rejoignent et s’adonnent à un jeu de mutuelle translation.

Jean Royer quant à lui note le caractère collectif de ce recueil pourtant si intime : « Avec des mots qui coulent aussi d’une mémoire commune. Nous avons tous été enfants. Nous habitons tous Le livre des plages. » Puis, ceci : « Et ce poète sans la métaphore est un faux rieur avec sa mémoire de fausses banalités qui éclatent de sensualité autant que du sentiment tragique de la vie. » On ne saurait mieux dire.

On aura compris que la cohérence du livre trouve son écho dans celle de l’album. Les deux poèmes d’ouverture ainsi que les deux terminant le premier ouvrage sont dans le second. Dans les deux cas, on commence avec le court poème intitulé « Château de sable » suivi de « Chanson d’hiver ». Chaque ouvrage se termine avec « Hôpital de la Merci » et « Jéricho ». Les deux ouvrages, comme on peut le constater, sont encadrés de façon similaire. Pour sa part, le milieu du recueil, une fois transposé dans l’album, subit une cure d’amaigrissement. Évidemment, les photographies ne se substituent pas à tant de mots perdus, mais, comme je l’ai souligné, elles jouent un rôle important — tremplin de rêveries, écho de paroles poétiques.

La beauté de l’opération consistant à passer de l’œuvre au hors-d’œuvre, c’est que davantage de temps et d’espace se voient ainsi allouer au lecteur, ce qui favorise une saisie plus approfondie de chaque texte. On prend plaisir à la relecture. Du reste, autre facteur non négligeable, pour peu que l’on soit curieux, on remet la main sur Le livre des plages pour y découvrir d’autres pièces tout aussi divertissantes, parfois plus graves, puisque l’auteur, ainsi que le remarque Jean Royer, s’arrête non seulement aux joies, mais également au « sentiment tragique de la vie. »

Le critique mentionne qu’Hébert use très peu de la métaphore. Chose certaine, il évite l’échevelée. Pourtant, lui qui a plusieurs cordes à son arc ne donne pas sa place quand il s’agit de tirer la réalité par les cheveux, de la traiter à l’aune de son imagination débordante et fantaisiste. Souvenons-nous tout de même de la mise en garde de Royer, à savoir que notre poète est un « faux rieur ». N’empêche, il nous fait bien rire. On ne le rencontre pas dans l’album, mais dans Le livre des plages auquel je suis retourné, on sourit quand un certain Maurice, fier de sa prise — une épouse plus charmante que pudique — dévoile publiquement ses charmes.

« Je vais vous montrer de la belle peau blanche, les garçons ! »

Maurice se penchait doucement vers elle

étirait le bras

lentement

pour qu’elle puisse bien comprendre son intention

elle ne bougea pas

d’une seule main, il fit jaillir un sein

qui avait la couleur et la forme du lait

un sein rond coiffé d’un mamelon rouge

et ardent

mon frère et moi ne bougions plus

ne sachant s’il nous offrait ce sein gorgé

comme un fruit blanc

ou s’il en prenait possession

devant nous

symboliquement

Françoise nous adressa un sourire

comme on en voit dans les églises

consacrées à la Vierge Marie

et elle rajusta le haut

de son bikini

sans nous quitter des yeux

Revenons à l’album.

Bien que le poème dont est extrait le passage précédent ne figure pas dans l’album, on retrouve dans celui-ci tout ce qui fait de Louis-Philippe Hébert l’écrivain qu’il est. On y lit des poèmes d’une simplicité parfois désarmante, l’auteur n’hésitant pas à utiliser la bonne chanson héritée de Verlaine et de la Claire fontaine. Le poème d’ouverture en fait foi, ainsi que certains autres. Douce fantaisie non dépourvue de gravité. Le « faux rieur », pas si faux d’ailleurs, car il rit souvent de bon cœur et cherche parfois de toute évidence à nous amuser tout en s’amusant lui-même, le « faux rieur », dis-je, termine son premier poème avec ces mots : « et sois heureux / d’avoir existé ». Il s’adresse ici au château Saint-Amour que l’enfant a érigé sur le sable. Mais, à bien y songer, ne sommes-nous pas tous plus ou moins demeurés des enfants, même lorsque parvenus à l’âge adulte ? D’autant qu’il est ici question d’amour, et que l’amour souvent va et vient au gré des vagues, amour tantôt à marée haute, tantôt à marée basse, château éphémère, sujet à la destruction, comme nous du reste, qui aimons ou avons aimé et qui tôt ou tard ne serons plus de ce monde. « Jéricho », le dernier poème reviendra sur cet effacement, cette disparition inéluctable : « tes murs tombent / château de sable / tes murs / ma vie ».

Dans l’album, on retrouve aussi le Louis-Philippe Hébert cérébral, à l’intelligence vive, qui dès sa plus tendre enfance (je l’ai découvert dans un autre de ses livres) démontait les objets, genre horloge, afin de comprendre leur mode de fonctionnement. Dans « Carte postale », un des textes de prose, le narrateur évoque son esprit « si rigoureux, si perfectionniste ». Cet esprit, on le voit à l’œuvre dans certains textes de l’album. Notamment dans « Jeu de plage » dont le premier paragraphe fait songer à Francis Ponge ou au Claudel de Connaissance de l’Est. Le portrait que le poète fait ici des mouettes est saisissant de réalisme, parfaitement descriptif. Puis, curieusement, le second paragraphe fait place à des propos qui s’apparentent à ceux d’un Henri Michaux. Mais, voyez plutôt, rien n’est plus opposé que les univers de Ponge et de Michaux. Le poète du Parti pris des choses n’appréciait guère la manière de l’auteur de Plume et du Barbare en Asie. Les écrits de l’un et de l’autre étaient incompatibles. Pourtant, chez Hébert, de tels univers coexistent.

Il faudrait mentionner aussi l’intérêt que porte le poète à l’inusité, au fantastique. Souvent, et c’est le cas ici dans quelques textes, l’auteur sonde les arcanes d’inquiétantes étrangetés.

On sera touché par les poèmes où Hébert s’aventure sur la pente douce ou escarpée de la disparition, celle où la lointaine enfance se voit absorber par des trous de mémoire, celle des êtres chers qui s’éteignent à petit feu, celle des amoureuses moins aimées que l’on s’apprête à quitter, parents à l’agonie qui s’éloignent sur la pointe des pieds, délitement de soi-même, notre château Saint-Amour étant bientôt emporté par les vagues.

Comme en témoigne la fin de « La jetée », les choses de la vie s’en vont à vau-l’eau : « Je marche parfois vers la jetée. Je ressens l’éloignement qui m’affecte. Si fort. Si dur. Mais je ne pleure pas. Car si cette frayeur est encore profondément ancrée dans le sable et semble ne jamais vouloir quitter cette plage, aujourd’hui, je suis celui qui s’éloigne et cette solitude au bout de laquelle rien ne m’attend, en quelque sorte, je la désire. »

Certains des poèmes de l’album sont touchants. Je pense tout particulièrement à ceux qui ont pour titre « Le père de celui qui n’a jamais existé » et « Je pense toujours à toi ». Ce sont des textes troublants qui donnent lieu à de multiples interprétations. Avec le premier, on imagine un homme qui, pour cause de fausse-couche, de décès en bas âge ou d’avortement, n’aura pas vu naître celui qui aurait été son enfant. Dans le second, un homme pense à sa jumelle, disparue peut-être à la naissance ou morte il y a longtemps.

En terminant, c’est au poème suivant qu’à mon avis revient la palme.

ORAGE

T’ai-je déjà dit tout ce qu’il faut te faire pardonner ?

profite du bruit, profite du tonnerre

profite de la lumière et de l’obscurité

profite du fil incandescent qui descend du ciel

que tu appelles, et qui s’appelle l’éclair

viens, confie-toi pendant que roulent les tambours

confesse-toi pendant qu’on allume les bûchers

la pluie tombe à l’italienne, comme des nouilles

qu’on fait égoutter, la pluie tombe sur les pavés

dans le ciel noir, les grands inquisiteurs

visitent ton passé. Ils te prennent par le bras

ils tirent tes cheveux et te forcent à regarder

les nuages, les épouvantables nuages qui te brouillent

la vue, tête penchée vers l’arrière, les yeux mouillés

par les gouttes de pluie qui frappent, qui frappent

tes yeux rougis par le regret, tes yeux rougis par le péché

profite du tonnerre, profite du bruit

un fil incandescent descend du ciel aujourd’hui

et tes confesseurs ont beaucoup à te pardonner

Je fais aussi partie de ceux pour qui les plages s’habillent d’images, de sens, de souvenirs, d’aventures, de forts moments de vie.

Sable, ciel, soleil, mers, vacances, quelle chimie puissante et mystérieuse!

L’heureuse combinaison des mots et des photographies multiplie l’effet sur les sens et l’imagination…

J’aimeJ’aime

Tu aimes la mer et tu fais le tour de la Terre. J’aime toujours tes commentaires. Merci. Petite confidence : Moi, à la plage, derrière mes lunettes fumées, je ne regarde que les vagues. Elles sont moins éphémères qu’il en a l’air.

J’aimeJ’aime

Hum!

Je suis plus du genre voyeur assumé décrit dans le beau poème que tu cites!

J’aimeJ’aime

Je comprends.

J’aimeJ’aime