Comment produit-on de la poésie, des poèmes, et moyennant quel type d’interventions sur le langage, sur la nature du langage ? À cette question posée presque depuis toujours, les poétiques ont vocation de répondre. Y répondent-elles vraiment ? Sans doute pas, et ce, en raison de la mouvance des poèmes, lesquels n’ont rien de stable, de fixe. La poésie, en effet, bouge sans discontinuer. Les poétiques s’empressent de la saisir au vol. Elles tentent de décrire l’univers de la poésie et les réalisations qui y sont produites. Mais elles cherchent aussi très souvent à influer sur sa trajectoire, sur la destinée de la poésie. En cela, elles ne sont pas que descriptives, elles s’avèrent également prescriptives. Ainsi offrent-elles des modes d’emploi, elles donnent à découvrir ce que devrait être un poème. Or, la poésie n’a rien d’immuable — son essence étant par définition évanescente — ; ses évolutions, pour ne pas dire les révolutions qui la redéfinissent constamment, obligent poéticiens et poéticiennes à de constantes mises à jour, à remettre sans cesse leur ouvrage sur le métier. À la fois tournés dans la direction du présent et de l’avenir, ils éclairent les lanternes de quiconque s’intéresse à la poésie. Leur métier s’exerce dans la classe de cours, dans les amphithéâtres des académies et des universités. Ils rédigent surtout des traités à l’intention des doctes, des connaisseurs et des poètes.

Un manuel enseigne une matière, des manières de faire. On y apprend des techniques. L’élève, celui et celle qui étudient consultent des manuels. Les autodidactes font de même. Le titre du livre de Carole David insiste, à la manière du pléonasme, de la redondance, sur ses supposées intentions. À vrai dire, une poétique ne se distingue pas toujours d’un art poétique. Un des plus célèbres, du moins en langue française, est celui de Boileau, grand donneur de leçons s’il en fut. La plupart des strophes du « Chant premier » de L’Art poétique se terminent par des vers qui, à la manière d’une formule, d’un dicton, condensent un précepte, — l’un des plus célèbres étant le fameux : « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, / Et les mots pour le dire arrivent aisément. » Ou encore : « Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage, / Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage / Polissez-le sans cesse et le repolissez ; / Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. »

Dans son art poétique dominent les verbes à l’impératif. Ils incitent à faire ceci, à ne pas faire cela. Tout est ici prescriptif. Ainsi se trouvent affirmé le dogme classique et tracée la voie menant à ses plus hauts sommets : « Tout doit tendre au bon sens : mais, pour y parvenir, / Le chemin est glissant et pénible à tenir ; / Pour peu qu’on s’en écarte, aussitôt on se noie. / La raison pour marcher n’a souvent qu’une voie. »

Si besoin était, il conviendrait de rappeler que Carole David, du moins à première vue, ne propose rien qui puisse de près ou de loin s’apparenter à l’esthétique classique. Et d’abord, ce terme, esthétique, il conviendrait de le remplacer par le mot éthique, lequel lui-même ne serait pas tout à fait juste, ce que propose la poète dans son ouvrage correspondant à une certaine posture politique, à un engagement tout entier de l’être au cœur des mots et du monde. Mais, ce n’est pas si simple.

La poésie chez elle se laisse difficilement enfermer à l’intérieur d’une seule et même poétique. Cette écrivaine joue très sérieusement à représenter de dures réalités. Dans ses jeux, elle se joue des codes régissant l’écriture et la lecture, s’échappe sans arrêt de la voie rectiligne que cherchait à tracer un très raisonnable Boileau. De même s’oppose-t-elle à toute velléité d’identifier des vérités poétiques, de prescrire des voies, même de traverses, son école étant la plus buissonnière qui soit. À la limite, si on l’enjoignait de prescrire quoi que ce soit, elle inciterait sans doute ses émules à ne pas se borner à suivre son exemple, à aller au-delà, à inventer elles-mêmes leur propre chemin. Et même en cela, peut-être se garderait-elle de ne pas même se dresser en contre-exemple. Comme le dit le proverbe, « là où on l’attend, la salamandre nous échappe ».

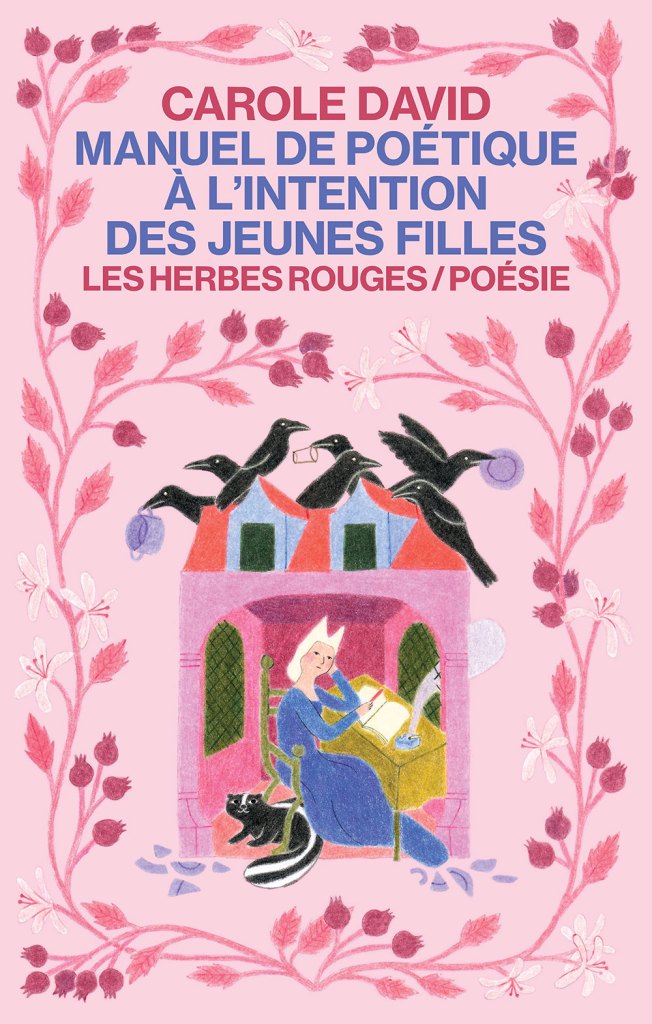

J’évoque la salamandre, animal légendaire qui avait la réputation de vivre dans le feu. Du feu, il s’en trouve à profusion chez Carole David. Il y en a beaucoup dans ses poèmes. Mais plutôt que de retenir ici ce curieux animal, je devrais parler du « dragon de soi ». J’ignore si ce « dragon de soi » se trouve dans le recueil de Carole David. En revanche, je sais qu’elle l’affronte. Je sais qu’elle mène un combat avec l’ange (ou le démon, allez savoir), qu’il y a dans ses poèmes un certain quelque chose qui fait songer à Nerval, aux « soupirs de la Sainte et [aux] cris de la Fée. » Est-ce ici l’illustration sur la couverture du livre qui me ramène au Moyen-Âge et à la fée de Nerval ? On y voit une dame d’antan, songeuse, plongée dans une rêverie poétique, tenant une plume à la main, alors que par la fenêtre quelqu’un entre chez elle par effraction. Ah ! Cela ne se voit pas dès le premier regard. Sa jambe seule apparaît dans la pièce. Y a-t-il ici un danger, une menace ? Ou serait-ce que l’intrus est le bienvenu, qu’il était attendu, et que la suite de l’histoire entraînera bientôt deux amants au fond d’une alcôve ? Des corbeaux ont envahi le toit de la maison. Un putois, une mouffette est l’animal domestique de cette fée ou cette femme ne serait-elle pas plutôt une aimable sorcière. Il y a quelque chose de cet ordre dans la poésie de Carole David. Mais n’allons pas trop vite. Un livre commence par un titre, et une page-titre, souvent illustrée. Je viens de décrire l’œuvre de Charlotte Parent. Elle ne pouvait mieux convenir à ce Manuel de poétique à l’intention des jeunes filles. Revenons à ce titre.

Comment l’entendre ? Que révèle-t-il ? Il paraît facile à comprendre. Il est autoréférentiel. Il dit ce qu’il est, à savoir un manuel, plus précisément de poétique, et qu’il est destiné à un public de jeunes filles. Pour peu, on pourrait dire que ce sont des demoiselles, presque des demoiselles du Moyen-Âge, et pourquoi pas de la bonne société ? Puisqu’il va sans dire qu’une poétique ne serait pas, du moins peut-on le supposer, utile à de jeunes personnes ne fréquentant pas les écoles ou les collèges où sont dispensés des savoirs que seule une certaine élite se plaît à considérer comme étant dignes d’intérêt.

Si nous n’avions pas compris dès le titre, et l’illustration aidant, que la poète allait user de l’ironie dans son drôle de manuel, la citation qu’elle y met par la suite en exergue, suffit maintenant à nous en convaincre. Jacques Chirac, ancien président de la France, a déclaré ce qui suit, j’imagine dans le Paris-Match : « J’adore la poésie parce que c’est facile à lire et c’est bien en avion. » À mon grand étonnement, à mon retour du Marché de la poésie qui se tient annuellement à la place Saint-Sulpice, n’ai-je pas eu dans l’avion me ramenant à Montréal l’agréable surprise de voir justement une jeune passagère plongée dans la lecture de la première édition du Manuel de Carole David. Cette première édition remonte à l’année 2010, la poète avait alors entre autres honneurs remporté le prix Alain-Grandbois. Il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses.

Si l’on sait à peu de choses près ce qu’est une poétique, il est cependant quelque peu difficile de savoir, je ne ris pas, ce que sont de jeunes filles, et difficile surtout de comprendre pourquoi une poétique leur serait tout particulièrement, quasi à elle seule, destinée. Seraient visés plutôt de jeunes garçons en quoi cela serait-il différent ? On devine pourtant que la poésie ne se scinde pas en deux « essences », deux « réalités », l’une pour les garçons, l’autre pour les filles. En fait, s’adresser à de jeunes filles, voilà qui change tout, voilà qui indique des changements majeurs non pas sur le plan du poème en tant que tel, mais bien plutôt sur le plan de la vie en général et de celle des femmes en particulier. Le titre, pour amusant qu’il soit, est on ne peut plus grave. Il est d’autant plus judicieux qu’il désigne moins une poétique qu’un ensemble de poèmes dont toute intention didactique à première vue semble exclue. Il adresse, le plus sérieusement du monde, un pied de nez à ce qu’il est convenu d’attendre d’une poétique. Son anticonformisme marque la démarche de la poète et c’est là un paradoxe, car tout dans ce « faux-titre » s’apparente à une ancienne tradition, à commencer par son lexique suranné. Il mime les intitulés les plus conventionnels. Tout en lui est ancien, alors que l’objet qu’il désigne est d’une déconcertante modernité. Rien à voir ici avec une défense (qu’on songe au sens que ce terme prend chez Du Bellay : La Deffence, et illvstration de la langue francoyse). Il faut y voir plutôt une illustration, une pratique à partir desquelles les « jeunes filles » — voyons-les plutôt comme des militantes, et non d’innocentes créatures — entreprendront de prendre leur destin en main afin de réaliser en toute liberté, au moyen entre autres de la poésie, leurs propres projets de vie. La poésie chez David fait corps avec le politique et le social. Ainsi, offre-t-elle au cœur du recueil des poèmes où l’action se situe dans la salle de cours. La poète y livre un enseignement. Un curieux enseignement une fois encore, dont le didactisme est évacué au profit d’un imaginaire avec lequel jongle le lecteur, qu’il soit ou non une jeune fille. La suggestion que libèrent les poèmes, tel un parfum, enivre et recèle les puissances du rêve. Et encore une fois, cela est étonnant, car rarement voit-on des poèmes en apparence surréalistes décrire de manière aussi forte la réalité qui nous entoure et dont nous sommes partie intégrante.

Le recueil dans cette réédition est préfacé par Sayaka Araniva-Yanez. Sa préface porte un titre : « L’épine dans la chair ». L’écrivaine ne pouvait trouver mieux. L’épine ici fait sans doute référence à ce qui, chez un lecteur, une lectrice, traverse la peau et vient s’incruster, comme expérience, comme transformation, au moyen du venin, de l’antidote charrié par l’aiguille, l’aiguille qui aiguillonne, qui injecte l’hallucination permettant de voir, du moins sur le mode poétique et grâce aux vertus du « philtre » qu’est le poème, de voir, dis-je, le monde en face — le poème permettant à qui le lit vraiment de se découvrir dans un miroir et de se réinventer. La préface de ce recueil est tout à fait admirative. Sayaka Araniva-Yanez (de façon quasi mimétique — en écho à la poésie de David) témoigne de tout ce qu’elle doit à la poète. Bien que personnel, et non à la manière du pastiche (nulle ironie dans cet hommage), le texte fait part de la métamorphose que la lectrice a connue à travers sa fréquentation de l’œuvre de David.

Ce petit recueil, à vrai dire un grand recueil, est dense, intense, complexe, riche. D’une facture à la fois classique et diablement moderne. Classique au sens où l’entend Vanessa Bell. Dans un extrait du commentaire qu’elle consacra à sa sortie au recueil, elle parlait d’un « classicisme formel ». Il est vrai que l’écriture de David est rigoureuse, fort précise dans son phrasé, la construction des phrases étant toujours solide, assurée. La poète sait y faire. Une ponctuation idoine lui permet de découper avec art l’assemblage de ses propos, soulignant avec netteté les articulations de sa pensée. Tout est clair quant à la matérialité du discours; les significations quant à elles, immatérielles, demeurant affaire de suggestion, ce qui, on en conviendra, répond en poésie aux critères de la modernité. Le recueil fait montre également d’un relatif classicisme dans la mesure où un travail d’orfèvrerie savante porte ici sur le vers et son déroulement, avec enjambements et rejets, ainsi que fine composition de la succession des strophes.

Or l’essentiel ici n’a pas encore été abordé. Je parle de densité, d’intensité, de sourde révolte, de conscience sociale déchirée, de feu. Un recueil de poésie peut et doit (je crois) regorger des qualités formelles, mais si elles ne sont pas en lien direct avec un contenu prégnant ou en tout cas offrant en partage une expérience, des vues susceptibles de toucher, voire de transformer le lecteur, la lectrice, comme le fut selon son dire la préfacière de l’ouvrage, des visées strictement parnassiennes, de construction ou de déconstruction, ne sont que jeux gratuits, amusants peut-être, mais des expérimentations se limitant à explorer seulement et uniquement les limites du langage et non ce à quoi le langage donne accès : de la pensée, de l’émotion, de l’évolution dans les mœurs, voire de bien salutaires révolutions. Carole David a choisi son camp. Elle est depuis des décennies une poète qui ne négligera ni son art ni la portée de son art. Elle mènera au plus haut point la virtuosité du poème, mais ce qu’elle hissera par-dessus tout sera néanmoins l’équivalent d’un drapeau de ralliement, oh ! sans tapage, sans roulement de tambour ! Tout de même, chez elle et d’autres poètes femmes, entre petites filles, se déploie, depuis l’avènement d’une certaine modernité, une sororité qui, dans son recueil, est franchement mise en avant. Apparaissent dans ses poèmes, maintes sorcières, fées, saintes, femmes, souvent malheureuses, en proie aux tourments et aux incendies. Sont aussi présentes de nombreuses écrivaines, dont entre autres Mary Shelley, Joyce Mansour, Emily Dickinson et Laure « mystique et exaltée.

Un poème au centre du recueil est tout particulièrement frappant (aucun n’est insignifiant). Il s’intitule « Jeanne D’Arc ». Il porte sur la condition féminine. Une conscience sociale aiguisée le traverse. Il offre un récit faisant pénétrer au cœur d’une vie de misère. Un personnage y est en proie au plus grand désarroi. Sans misérabilisme aucun, la poète nous présente une Jeanne d’Arc des temps modernes, mais sa Jeanne n’a rien d’héroïque. Elle périt toutefois dans le feu. Tout ce récit poétique est poignant, saisissant de réalisme et profond, en ce sens où il plonge le lecteur dans un univers qui n’est pas que celui d’un taudis en proie aux flammes, mais aussi et surtout un univers intérieur, la psyché malmenée d’une mère, monoparentale si mon souvenir est bon (un homme a été vu qui rôdait dans les parages avec un bidon d’essence : le mari, le père de l’enfant se dit-on, songeant alors à un féminicide).

Comme c’est souvent le cas lorsque je parle d’œuvres fortes et significatives, je mets fin à ce billet en ayant le sentiment de n’avoir rien dit. Les lecteurs et les lectrices, et pas uniquement les jeunes filles, découvriront tout ce que je laisse en suspens. Je sais grâce aux Herbes rouges d’avoir donné une vie nouvelle à ce puissant recueil. Je lève mon verre à la santé de la poète, et mon chapeau également. En vérité, ils sont rares les poètes dont on peut republier les œuvres quinze ans plus tard sans que les mites n’aient dévoré presque l’entièreté de leurs poèmes. Ceux de Carole David ont résisté aux outrages du temps. Ils n’ont pas pris une ride.

Merci, Daniel, de mettre la table!

J’ai commandé l’ouvrage il y a quelques jours.

Hâte de le recevoir et d’y plonger.

Je reviendrai avec d’autres yeux à ton « couvert ».

J’aimeJ’aime

Chère amie, je suis un peu perdu. La preuve, je ne t’ai pas répondu à la bonne place ; si tu ne me comprends pas, ça montre que je suis vraiment perdu. Vois plus haut, tu comprendras mon erreur. Voici la réponse que je te destinais : Parles-tu des carnets de Major ou du roman de Barcelo ? Les deux sont très différents. Aucun ne te laissera indifférente. Major est un ami, un ami dont nous partageons les travaux et les jours ; Barcelo est un petit malin, il invente une histoire amusante, hilarante.

J’aimeJ’aime

Ni l’un ni l’autre: j’ai posé mon commentaire sur ta recension du recueil de Carole David (« Manuel de poétique à l’intention des jeunes filles ») du 10 août dernier.

Pas grave: plaisir de te lire, cher ami Daniel!

J’aimeJ’aime

Il y a des mystères qui me dépassent. Bonne fin d’été, mon amie ! Ou sommes-nous déjà parvenus au cœur de l’hiver ? Je suis perdu.

J’aimeJ’aime